实验介绍:

AFM是SPM家族中应用领域最为广泛的表面观察与研究工具之一。其工作原理基于原子之间的相互作用力。当一根十分尖锐的微探针在纵向充分逼近样品表面至数纳米甚至更小间距时,微探针尖端的原子和样品表面的原子之间将产生相互作用的原子力。原子力的大小与间距之间存在一定的曲线关系。在间距较大的起始阶段,原子力表现为引力,随着间距的进一步减小,由于价电子云的相互重叠和两个原子核的电荷间的相互作用,原子力又转而表现为排斥力。这种排斥力随着间距的缩短而急剧增大。AFM正是利用原子力与间距之间的这些关系,通过检测原子间的作用力而获得样品表面的微观形貌的。

AFM采用对微弱力极其敏感的微悬臂作为力传感器──微探针。微悬臂一端固定,另一端置有一与微悬臂平面垂直的金字塔状微针尖。当针尖与样品之间的距离逼近到一定程度时,两者间将产生相互作用的原子力,其中切向力(摩擦力)Ft使微悬臂扭曲,法向(纵向)力Fn将推动微悬臂偏转。我们所关心的主要是纵向力Fn,它与针尖──样品间距成一定的对应关系,即与样品表面的起伏具有对应关系。微悬臂的偏转量十分微小,无

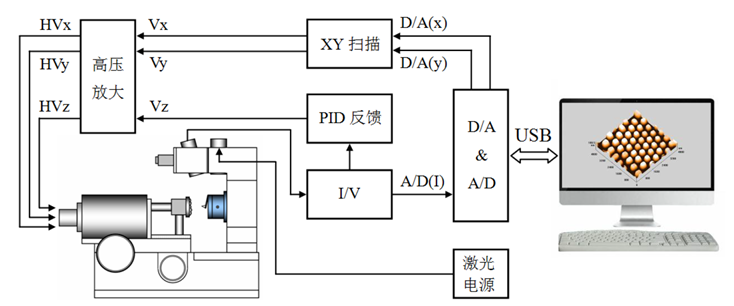

法进行直接检测,需要间接的方法测量,国际上商品化的AFM多采用光学方法将偏转量放大。如图1所示,一束激光投射到微悬臂的外端后被反射,反射光束被位置敏感元件(PSD)接收,显然,PSD光敏面上的光斑的偏转位移量,与微悬臂的偏转量成正比,但前者比后者放大了一千至数千倍,放大后的位移量可以直接通过检测PSD输出光电流的大小而精确测定。当样品扫描时,作用于针尖上的原子力随样品表面的起伏而变化,检测PSD输出光电流的大小,即可推知微悬臂偏转量(即原子力)的大小,最终获得样品表面的微观形貌。

实验内容:

1.学习AFM技术的工作原理

2.了解AFM的基本仪器结构

3.掌握AFM探针的制作方法

4.了解AFM数据采集及分析

实验原理图

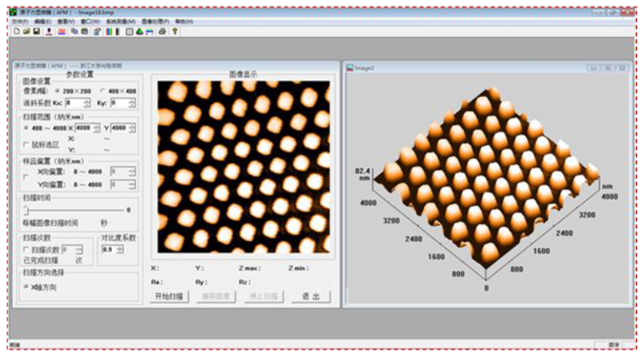

实验图片

实验效果图