实验介绍:

当光照射在物体上时,光的能量只有部分以热的形式被物体所吸收,而另一部分则转换为物体中某些电子的能量,使这些电子逸出物体表面,这种现象称为光电效应。在光电效应这一现象中,光显示出它的粒子性,所以深入观察光电效应现象,对认识光的本性具有极其重要的意义。普朗克常数h是1900年普朗克为了解决黑体辐射能量分布时提出的“能量子”假设中的一个普适常数,是基本作用量子,也是粗略地判断一个物理体系是否需要用量子力学来描述的依据。

1905年爱因斯坦为了解释光电效应现象,提出了“光量子”假设,即频率为υ的光子其能量为h·υ。当电子吸收了光子能量h·υ之后,一部分消耗与电子的逸出功W,另一部分转换为电子的动能m·v2/2,即

上式称为爱因斯坦光电效应方程。1916年密立根首次用油滴实验证实了爱因斯坦光电效应方程,并在当时的条件下,较为精确地测得普朗克常数为:h=6.57×10-34J·sec,其不确定度大约为0.5%。这一数据与现在的公认值比较,相对误差也只有0.9%。为此,1923年密立根因这项工作而荣获诺贝尔物理学奖。

该实验的汞灯光源发出的光,经过滤色片-光阑后,成为一束固定光束大小的窄带单色光,该束光照在光电管上产生电流,最后通过微电流放大器对所产生的电流进行检测,研究光照波长,光阑孔径大小和光强三者之间的关系,从中验证爱因斯坦的光电效应理论。

实验内容:

1.通过测量光电管在不同波长光照射下的截止电压,计算求得普朗克常量h。

2.通过改变滤色片或通光孔径,来研究光电管的伏安特性。

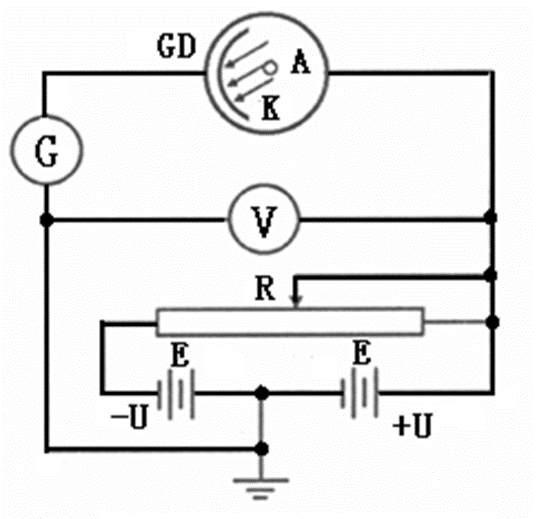

实验原理图

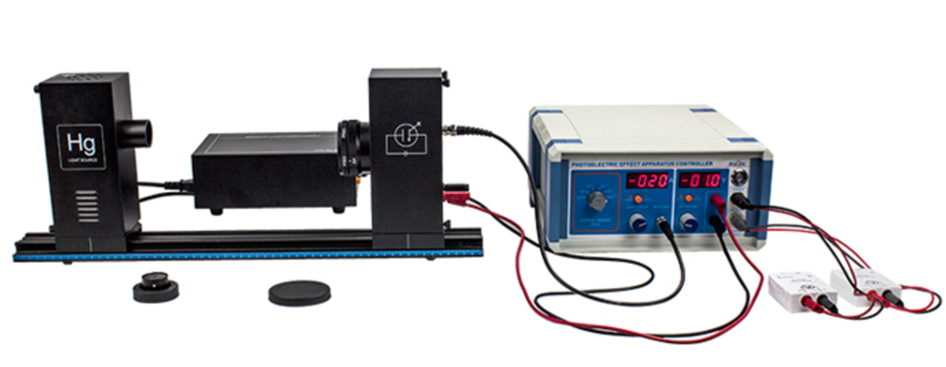

实验图片

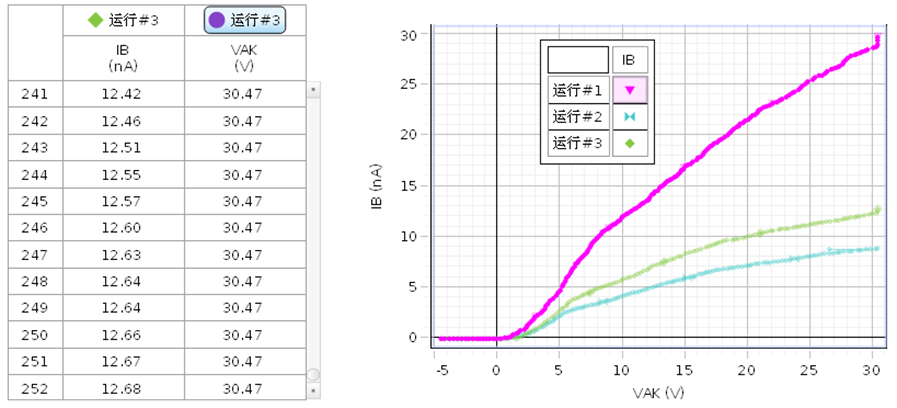

实验数据图

改变不同波长的滤色片,得出伏安特性曲线

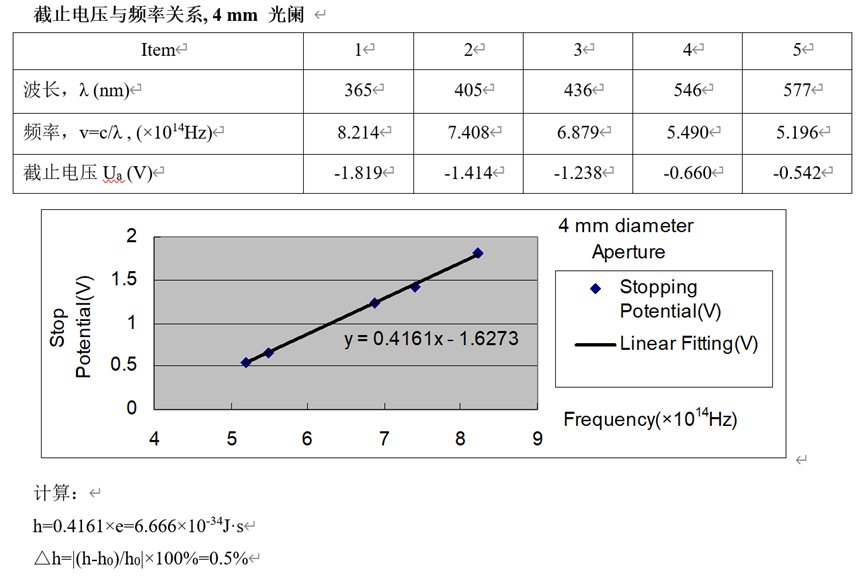

计算普朗克常量h及其误差